El sol de la mañana apenas despuntaba sobre las colinas de St. George, pintando de tonos pastel las coloridas casas que trepaban desde el Carenage. A bordo del «Tuvalu», nuestro Beneteau Oceanis 45, el aire vibraba con esa mezcla de nerviosismo y excitación que precede a una nueva travesía. Esther, mi compañera y experimentada navegante, revisaba la estiba de las provisiones frescas en la nevera, mientras yo, aseguraba los bidones de diésel de respeto en la cubierta de popa. También repasaba por última vez la ruta en el plotter de la bañera: un zigzag ascendente hacia el norte, saltando de isla en isla por el arco de las Antillas Menores, desde la especia de Grenada hasta el corazón francés de Martinica. Unas 150 millas náuticas en línea recta, pero muchas más siguiendo la lógica del viento y los fondeaderos deseados.

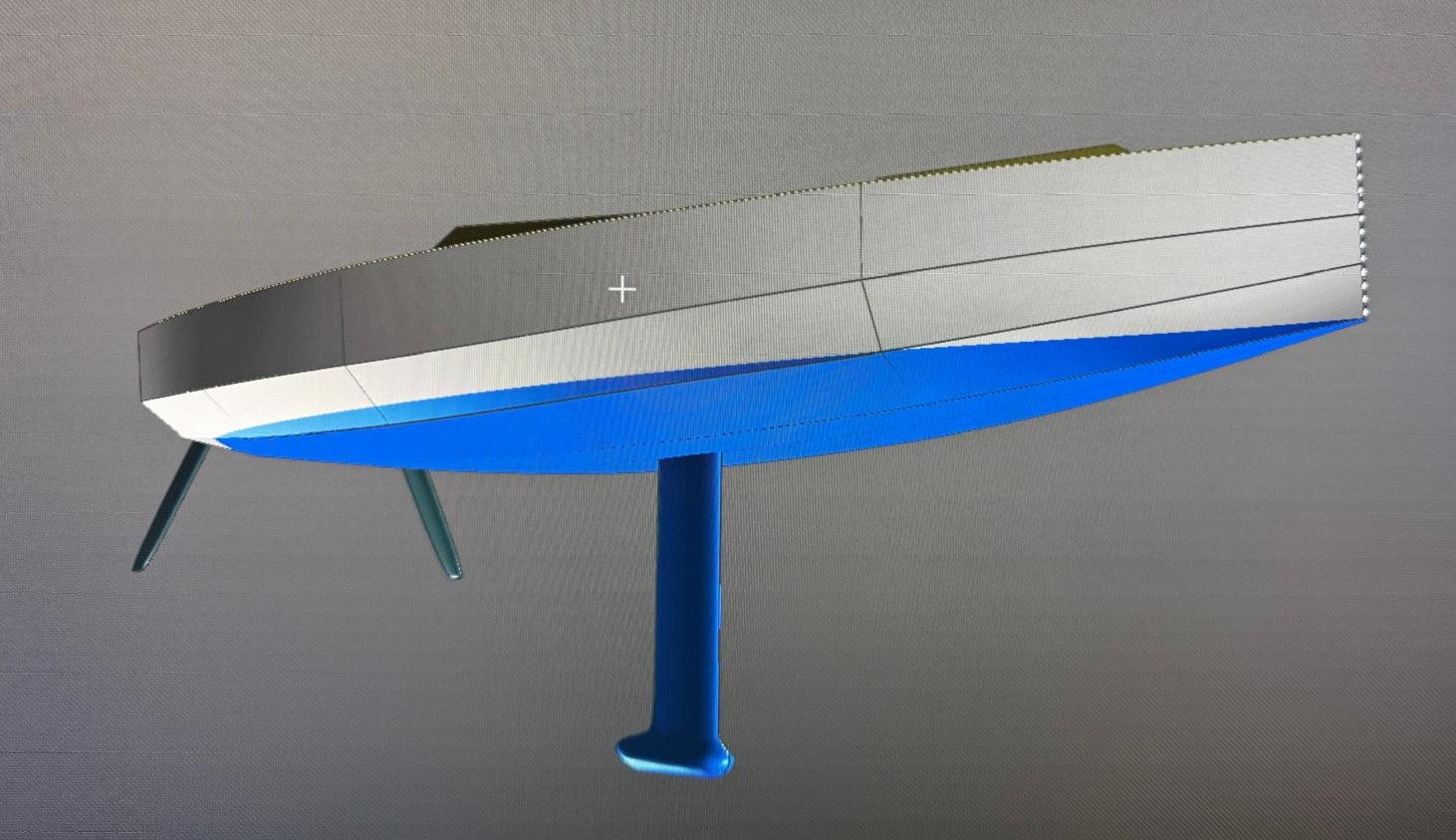

«Tuvalu» era nuestro hogar desde hacía dos años, un Oceanis 45 del 2018. Un barco cómodo, espacioso, con sus dos ruedas de timón, su generosa bañera y un interior luminoso. No era un purasangre de regatas diseñado para ceñir ángulos imposibles, pero sí un crucero noble y seguro, perfecto para el tipo de navegación que amábamos: cruzar océanos, explorar calas, disfrutar del mar y vivir sin prisas. Su nombre, un homenaje a una isla del pacifico, que nuestro estilo de vida hundirá para siempre en sus profundas aguas.

Las últimas semanas en Grenada habían sido una delicia: explorar sus selvas interiores, cascadas escondidas y, por supuesto, sus famosas plantaciones de nuez moscada y cacao. Pero el mar llamaba, y la cadena de islas que se extendía hacia el norte prometía nuevas aventuras. Con los trámites de salida completados el día anterior, estábamos listos.

«¡Cabos fuera!», ordené, mientras el fiable motor Yanmar susurraba suavemente a la vida. Lentamente, maniobrando con cuidado en la concurrida bahía de St. George, dejamos atrás el muelle de la marina. El fuerte histórico nos observó impasible mientras poníamos proa al mar abierto. Una vez fuera, el viento nos recibió: un noreste constante de unos 15-18 nudos, el típico alisio de la temporada.

¡Desenrollamos! mayor, grite en la bañera, Esther instintivamente sabe lo que tiene que hacer. La vela salió sin problemas por el carril, y con un giro hacia el viento, la cazamos. El motor se silenció, reemplazado por el silbido familiar del viento en la jarcia y el murmullo del agua bajo el casco. Subimos trinqueta para ir más cómodos y ajustamos las velas para un rumbo de ceñida abierta, nuestro primer desafío navegando hacia el norte. El «Tuvalu» se escoró unos grados, tomó velocidad y empezó a cortar las olas con determinación. La costa sur de Grenada, con sus bahías profundas y vegetación exuberante, se alejaba por la popa.

Nuestro primer objetivo era navegar con cuidado por la zona de Kick ‘em Jenny, el volcán submarino activo situado entre Grenada y Ronde Island. Mantuvimos la distancia de seguridad recomendada de 1.5 millas náuticas, vigilando la sonda y cualquier signo inusual en el agua, aunque todo estaba tranquilo. El mar aquí podía ser confuso a veces, con corrientes encontradas, pero el Oceanis 45 se comportaba bien, su casco diseñado por Finot-Conq demostrando una buena estabilidad direccional.

La navegación fue vigorizante. El sol brillaba, el viento era constante y el barco respondía bien, aunque la ceñida no era su punto más fuerte. Requiere un poco más de atención en la trimada para mantener una buena velocidad sin sacrificar demasiado ángulo. Esther preparó unos sándwiches y fruta fresca para el almuerzo, que disfrutamos en la bañera, alternándonos en la rueda. Vimos algunos peces voladores surcar el aire y un par de delfines que jugaron brevemente en nuestra estela de proa.

A media tarde, la silueta más baja y árida de Carriacou apareció en el horizonte. Decidimos hacer una parada corta en Tyrell Bay, una amplia bahía popular entre los navegantes. Encontramos un hueco para anclar entre otros veleros, el fondo de arena ofreciendo un buen agarre. Carriacou tenía un aire diferente a Grenada, más tranquilo, con una fuerte tradición de construcción de botes de madera visible en la playa. No hicimos trámites aquí, planeando hacerlo en Union Island al día siguiente. Disfrutamos de un baño refrescante desde la plataforma de popa del barco y una cena sencilla a bordo mientras el sol se hundía en el mar, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. La noche fue tranquila, con solo el suave balanceo del barco y el sonido lejano de la música reggae desde algún bar en la orilla.

A la mañana siguiente, levamos ancla temprano. El tramo hasta Union Island era corto, apenas unas 10 millas. Navegamos a vela con una brisa más suave, disfrutando del paisaje de las pequeñas islas y cayos que salpican esta zona. La entrada a Clifton Harbour, en Union Island, fue un contraste total con la calma de Tyrell Bay. La bahía estaba llena de veleros, catamaranes de chárter y el zumbido constante de las lanchas locales. El arrecife que protege la bahía creaba una zona de aguas planas y turquesas, ideal para los kitesurfistas que llenaban el aire con sus cometas de colores brillantes.

Anclamos con cuidado y bajamos el dinghy para ir a tierra a completar los trámites de entrada a San Vicente y las Granadinas (SVG). El proceso fue relativamente rápido, aunque con el típico ritmo caribeño. Aprovechamos para comprar algo de pan fresco y verduras en el pequeño mercado local. Clifton tenía una energía vibrante, un crisol de navegantes y locales, pero nuestro objetivo principal estaba a solo unas pocas millas de distancia: los legendarios Tobago Cays.

La navegación desde Union hasta los Tobago Cays fue corta, pero requirió atención. El paso entre los arrecifes es estrecho y está bien balizado, pero la vista del agua cambiando de azul profundo a turquesa intenso sobre los bancos de arena y coral era hipnótica. Siguiendo las indicaciones del plotter y nuestros propios ojos (la navegación visual es clave aquí), entramos en la laguna protegida por el Horseshoe Reef. El ancla se hundió en un fondo de arena blanca inmaculada, en unos 3 metros de agua cristalina.

Apagamos todos los sistemas y nos quedamos en silencio, absorbiendo la belleza del lugar. Estábamos rodeados por cuatro pequeños cayos deshabitados cubiertos de palmeras y manglares (Petit Rameau, Petit Bateau, Baradal, Jamesby), y protegidos del oleaje del Atlántico por el inmenso arrecife de herradura. El agua era de un turquesa tan intenso que parecía irreal. Desde el barco, podíamos ver claramente las estrellas de mar en el fondo y, ocasionalmente, la sombra oscura de una tortuga marina nadando perezosamente.

Pasamos dos días en este paraíso. El tiempo se disolvió entre nadar desde el barco, hacer snorkel a lo largo del arrecife (¡increíble!), explorar las pequeñas playas de los cayos y, sobre todo, observar a las tortugas verdes. En la zona designada cerca de Baradal, era casi garantizado encontrarlas alimentándose tranquilamente de las praderas marinas, indiferentes a nuestra presencia respetuosa.

Una tarde, uno de los «boat boys» locales se acercó en su lancha ofreciendo una barbacoa de langosta en la playa de Petit Bateau esa noche. Aceptamos encantados. Al atardecer, nos unimos a otros navegantes en la playa, sentados en mesas improvisadas, disfrutando de langosta fresca a la parrilla, arroz, ensalada y, por supuesto, ponche de ron, todo bajo un cielo estrellado espectacularmente claro, lejos de cualquier luz artificial. Fue una experiencia mágica, la esencia misma del crucero por el Caribe. Dejar los Tobago Cays fue difícil, pero el viaje debía continuar.

La siguiente etapa, hacia Bequia, era más larga, unas 30 millas náuticas. El viento había subido un poco, soplando unos sólidos 20 nudos del noreste, lo que significaba otra jornada de ceñida. Una vez que dejamos la protección de Canouan y Mayreau, el mar se volvió más agitado, con olas más grandes.

Desenrollamos solo la mitad de la mayor y dejamos la trinqueta para mantener el «Tuvalu» cómodo y equilibrado. El barco manejó las condiciones con aplomo, aunque los rociones eran constantes sobre la cubierta. La bañera amplia, abierta del Oceanis 45 ofrecía buena protección gracias a la gran capota antirrociones.

A media tarde, la silueta verde y montañosa de Bequia apareció a proa. Entramos en la amplia y protegida Admiralty Bay, el corazón de la isla. El anclaje estaba bastante concurrido, pero encontramos un buen sitio frente a la playa Princess Margaret. Bequia nos cautivó al instante sobre todo a Esther. Tenía un encanto especial, una mezcla de sofisticación relajada y auténtica vida caribeña. Famosa por su historia ballenera (aunque ahora muy limitada y tradicional) y sus hábiles constructores de maquetas de barcos, la isla respiraba una atmósfera marítima.

Pasamos dos noches en Bequia. Completamos los trámites de salida de SVG, paseamos por el pintoresco paseo marítimo de Port Elizabeth, admiramos las intrincadas maquetas de barcos en los talleres locales y disfrutamos de una excelente cena en el famoso restaurante Elena´s bar, con vistas a la bahía. Bequia se sentía como un lugar donde uno podría quedarse fácilmente una semana, o un mes. Pero Martinica nos esperaba.

La travesía de Bequia a Santa Lucía fue la más larga del viaje, unas 60 millas. Salimos al amanecer para aprovechar al máximo las horas de luz. Navegar a lo largo de la costa de San Vicente fue impresionante; la isla es escarpada, volcánica y de una belleza salvaje. El canal entre San Vicente y Santa Lucía es conocido por tener vientos y corrientes fuertes, y no nos decepcionó. El viento aceleró a más de 25 nudos, y las olas eran considerablemente más grandes. Enrollamos algo más la mayor y por supuesto seguimos con la trinqueta. El «Tuvalu» se comportó como un campeón, aunque fue una navegación húmeda y movida. El robusto piloto automático se porto en esta difícil situación.

A media tarde, las icónicas siluetas de los Pitons de Santa Lucía se dibujaron en el horizonte. Decidimos dirigirnos a Rodney Bay, en el norte de la isla, que cuenta con una excelente marina y facilidades para hacer los trámites de entrada. La entrada a la laguna interior es fácil, y encontramos un amarre en la bien organizada marina IGY. La sensación de estar amarrado a un pantalán sólido después de un día de navegación intensa fue bienvenida.

Rodney Bay ofrecía todas las comodidades: buenos restaurantes, tiendas náuticas, supermercados. Aprovechamos para rellenar los tanques de agua y combustible, hacer una buena compra de provisiones y disfrutar de una cena en tierra firme. Santa Lucía se sentía más desarrollada que las Granadinas, con una infraestructura turística más evidente, pero conservaba su belleza natural, especialmente en el sur alrededor de los Pitons y Soufrière. Pasamos un día explorando un poco los alrededores antes de preparar la última etapa.

El tramo final, de Rodney Bay a Le Marin en Martinica, era de unas 25 millas. El cruce del Canal de Santa Lucía puede ser también movido, pero tuvimos suerte con condiciones más moderadas, un viento de 15-18 nudos y olas más manejables. Navegamos a un través cómodo, y el «Tuvalu» devoraba las millas. Pronto, la costa de Martinica se hizo claramente visible. Pasamos cerca del famoso Rocher du Diamant (Diamond Rock), un islote imponente que emerge del mar frente a la costa sur.

La aproximación a la bahía de Le Marin es impresionante. Es una de las bahías naturales más grandes y protegidas del Caribe, y alberga la marina más grande de las Antillas Menores. Miles de mástiles se recortaban contra el cielo mientras navegábamos por el canal de entrada bien balizado. La escala del lugar era asombrosa. Siguiendo las instrucciones del Master Port, encontramos nuestro pantalán asignado en medio del laberinto de barcos.

Amarrar el «Tuvalu» en Le Marin marcó el final de nuestra travesía. Habíamos recorrido más de 200 millas náuticas desde Grenada, saltando de una joya caribeña a otra. Los trámites de entrada en Martinica, al ser territorio francés (y por tanto, de la UE), fueron sencillos y eficientes en la capitanía del puerto.

Martinica se sintió diferente al instante. El aire era caribeño, pero la infraestructura, los coches, los supermercados (¡con quesos y vinos franceses!) y el idioma predominante eran inequívocamente franceses. Le Marin era un centro náutico bullicioso, lleno de servicios para navegantes.

Mientras disfrutábamos de nuestra primera cena en Martinica, un delicioso «poisson grillé» con «sauce chien» en uno de los restaurantes del puerto deportivo, reflexionamos sobre el viaje. Habíamos navegado contra los elementos a veces, disfrutado de vientos perfectos otras. Habíamos descubierto la tranquilidad de Carriacou, la belleza irreal de los Tobago Cays, el encanto atemporal de Bequia, la energía de Union y Santa Lucía. Habíamos visto tortugas, delfines y paisajes marinos inolvidables. Habíamos compartido risas, esfuerzo y la camaradería única que se forja en el mar.

El «Tuvalu», nuestro fiel Oceanis 45, había sido nuestro hogar seguro y confortable, llevándonos con fiabilidad a través de cada milla. Quizás no era el barco más rápido en ceñida, pero su solidez, comodidad y facilidad de manejo lo convertían en el compañero ideal para nuestras aventuras.

La travesía de Grenada a Martinica no es solo un desplazamiento geográfico; es un viaje a través de culturas, paisajes y experiencias diversas, unidas por el hilo común del mar Caribe. Y hacerlo a vela, al ritmo del viento y las olas, es la forma más íntima y gratificante de descubrir el alma de este collar esmeralda de islas. Estábamos cansados pero felices, llenos de recuerdos y ya soñando con las próximas millas por navegar. Hacia las Antillas Menores.